1. Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land

3. Gemeindeöffnungsklausel laut Baugesetzbuch

5. Bürgerbegehren/Bürgerentscheid

…

zu 1. Gesetz Flächenbedarfe

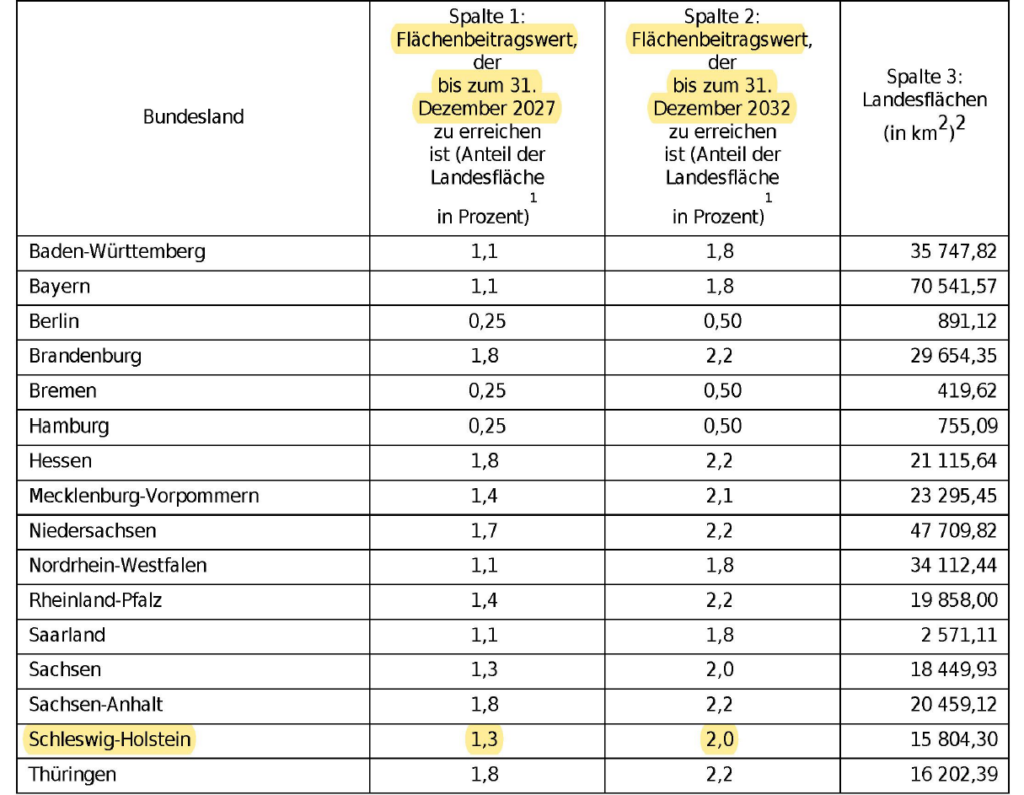

Im Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz – WindBG) vom 22.07.2022 ist geregelt , welche Flächenbedarfe bestehen und welche Pflichten zur Ausweisung von Flächen die Bundesländer haben.

§ 3 Verpflichtungen der Länder

(1) In jedem Bundesland ist ein prozentualer Anteil der Landesfläche nach Maßgabe der Anlage (Flächenbeitragswert) für die Windenergie an Land auszuweisen….

(2) Die Länder erfüllen die Pflicht nach Absatz 1, indem sie

1. die zur Erreichung der Flächenbeitragswerte notwendigen Flächen selbst in landesweiten oder regionalen Raumordnungsplänen ausweisen oder

2. eine Ausweisung der zur Erreichung der Flächenbeitragswerte notwendigen Flächen durch von ihnen abweichende regionale oder kommunale Planungsträger sicherstellen…

-

§ 4 Anrechenbare Fläche

…

(3) Ausgewiesene Flächen nach Absatz 1 sind grundsätzlich in vollem Umfang auf die Flächenbeitragswerte anzurechnen. Rotor-innerhalb-Flächen sind nur anteilig auf die Flächenbeitragswerte anzurechnen. Hierfür ist mittels Analyse der GIS-Daten flächenscharf der einfache Rotorradius abzüglich des Turmfußradius einer Standardwindenergieanlage an Land von den Grenzen der ausgewiesenen Fläche abzuziehen. Der Rotorradius einer Standardwindenergieanlage an Land abzüglich des Turmfußradius wird zu diesem Zweck mit einem Wert von 75 Metern festgesetzt.

…

zu 2. geltender Regionalplan

Im geltenden Regionalplan für den Planungsraum III in Schleswig-Holstein Kapitel 5.7 (Windenergie an Land) vom 29.12.2020 ist geregelt, dass nur Vorrangflächen mit Windkraftanlagen bebaut werden dürfen.

5.7 Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten für die

Windenergienutzung

5.7.1 Allgemeines

Z(1) Zur räumlichen Steuerung der Errichtung von Windkraftanlagen an Land sind in der anliegenden Karte Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten für die Windenergienutzung (Vorranggebiete Windenergie) festgelegt. Raumbedeutsame Windkraftanlagen dürfen nur in diesen Gebieten

errichtet und erneuert werden. Innerhalb der Vorranggebiete Windenergie dürfen keine der Windenergienutzung entgegenstehenden Nutzungen zugelassen werden.

Diese Einschränkung wird durch die Gemeindeöffnungsklausel aufgehoben

…

zu 3. Gemeindeöffnungsklausel / Baugesetzbuch

Über das Baugesetzbuch hat der Bund jetzt in § 245e die Möglichkeit geschaffen, dass Gemeinden abweichende Planungen ermöglicht.

§ 245e Überleitungsvorschriften aus Anlass des Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land

…

zu 4. Zielabweichungsverfahren

Im Landesplanungsgesetz sind die Möglichkeiten der Gemeinden beschrieben von den bisherigen Vorranggebieten abzuweichen.

§ 13b Zielabweichungsverfahren für Windenergieanlagen an Land

(1) Plant eine Gemeinde vor dem in § 245e Absatz 1 Satz 2 Baugesetzbuch genannten Zeitpunkt ein Windenergiegebiet gemäß § 2 Nummer 1 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes außerhalb der in den Regionalplänen ausgewiesenen Vorranggebiete auszuweisen, soll ihrem Antrag auf Zielabweichung abweichend von § 245e Absatz 5 Baugesetzbuch und § 6 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes nur dann stattgegeben werden, wenn

- 1. ein Raumordnungsplan an der von der Gemeinde für Windenergie an Land geplanten Stelle kein Gebiet für mit der Windenergie an Land unvereinbare Nutzungen oder Funktionen festlegt,

- 2. die Fläche von der Gemeinde unter Beachtung der im Landesentwicklungsplan für Windenergie an Land im Übrigen festgelegten Ziele der Raumordnung und unter Berücksichtigung der Grundsätze der Raumordnung ermittelt worden ist,

- 3. die planende Gemeinde nachgewiesen hat, dass die Ausweisung der Windenergiegebiete mittels Sonderbauflächen, Sondergebieten oder mit diesen vergleichbaren Ausweisungen erfolgen soll und dass sie keine Bestimmungen zur Höhe der Windenergieanlagen an Land im jeweiligen Bauleitplan trifft,

- 4. die planende Gemeinde nachgewiesen hat, dass sie die Ausweisung der Windenergiegebiete mit den benachbarten Gemeinden abgestimmt hat und

- 5. die planende Gemeinde nachgewiesen hat, dass sie bei der Planung eines Windenergiegebietes die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen beteiligt und die Abwägung gemäß § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch durchgeführt hat.

(2) Dem Antrag einer Gemeinde soll unter Beachtung der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen stattgegeben werden, wenn

- 1. das Vorhaben überwiegend der Stromversorgung mindestens eines im Umkreis von bis zu 10 km befindlichen oder geplanten energieintensiven Gewerbe- oder Industriestandortes dient und die Nutzung der gewonnenen Energie mittels unmittelbarem Direktanschluss und -verbrauch (ohne EEG-Fördermechanismen) erfolgt oder

- 2. das Vorhaben in der Gemeinde überwiegend der Wärmeversorgung im Rahmen eines kommunalen Wärmekonzepts dient.

Abstände, die als Ziele der Raumordnung im Landesentwicklungsplan für Windenergie an Land zu Gewerbegebieten festgelegt sind, finden in einer Bauleitplanung für Standorte nach Satz 1 keine Anwendung.

…

zu Bürgerbegehren/Bürgerentscheid

In der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -) in der Fassung vom 28. Februar 2003 ist beschrieben wie Bürger einen Beschluss der Gemeinde über das Verfahren des Bürgerentscheids verbindlich aufheben können.

Ein Aufstellungsbeschluss ist dabei eindeutig im Kriterienkatalog der zulässigen

§ 16 g Bürgerentscheid, Bürgerbegehren

(1) Die Gemeindevertretung kann mit einer Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen und -vertreter beschließen, dass Bürgerinnen und Bürger über Selbstverwaltungsaufgaben selbst entscheiden (Bürgerentscheid).

(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über

- ….

- 6. Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung mit Ausnahme des Aufstellungsbeschlusses sowie dessen Änderung, Ergänzung oder Aufhebung

…

(4) Ein Bürgerbegehren muss

- bei Bürgerbegehren zu einem Aufstellungsbeschluss im Rahmen der Bauleitplanung, sowie dessen Änderung, Ergänzung oder Aufhebung, in Gemeinden

bis zu 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern von mindestens 15%

…

der Stimmberechtigten innerhalb von sechs Monaten unterschrieben sein. Die Angaben werden von der Gemeinde geprüft.

(5) Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet die Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Monaten nach Eingang. Richtet sich das Bürgerbegehren gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung oder eine Entscheidung, die aufgrund einer Übertragung nach § 27 Absatz 1 Satz 3 durch den zuständigen Ausschuss getroffen wurde, darf ab Eingang des Bürgerbegehrens bei der Gemeinde bis zur Entscheidung über die Zulässigkeit eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu, das Bürgerbegehren ist offensichtlich unzulässig oder die Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens wird missbräuchlich angestrebt; das Vollzugsverbot endet mit dem Tag, an dem die Kommunalaufsicht die Feststellung trifft, dass das Bürgerbegehren unzulässig ist. In den übrigen Fällen darf eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen werden, wenn die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt wurde, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn die Gemeindevertretung oder der zuständige Ausschuss die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahmen in unveränderter Form oder in einer Form beschließt, die von den benannten Vertretungsberechtigten gebilligt wird; nach erfolgter Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung gilt Absatz 3 Satz 2 entsprechend. Dieser Beschluss kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen Bürgerentscheid abgeändert werden. Den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens ist Gelegenheit zu geben, den Antrag in der Gemeindevertretung zu erläutern. Die Gemeindevertretung kann im Rahmen des Bürgerentscheids eine konkurrierende Vorlage zur Abstimmung unterbreiten.

(6) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss die Gemeinde den Bürgerinnen und Bürgern die Standpunkte und Begründungen der Gemeindevertretung oder des zuständigen Ausschusses und der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens in gleichem Umfange schriftlich darlegen. Mit der Abstimmungsbenachrichtigung wird den Stimmberechtigten eine Information zugestellt, in der der Abstimmungsgegenstand sowie die Standpunkte und Begründungen der Gemeindevertretung und der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens in gleichem Umfang dargelegt sind. Sofern die mit dem Bürgerbegehren verfolgte Maßnahme mit Kosten für die Gemeinde verbunden ist, ist der Darlegung nach Satz 1 sowie der Information nach Satz 2 eine von der Gemeinde erstellte Kostenschätzung voranzustellen. Der Bürgerentscheid findet innerhalb von drei Monaten nach der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens statt; bei der Terminfestsetzung sind die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens zu hören. Eine Verlängerung der Frist auf sechs Monate kann im Einvernehmen mit den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens beschlossen werden.

(7) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, wenn sie von der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit

- bei Bürgerentscheiden zu einem Aufstellungsbeschluss im Rahmen der Bauleitplanung, sowie dessen Änderung, Ergänzung oder Aufhebung, in Gemeinden

bis zu 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern von mindestens 30%

der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat die Gemeindevertretung oder der zuständige Ausschuss die Angelegenheit zu entscheiden. Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat die Gemeindevertretung eine zusätzliche Stichfrage für den Fall zu beschließen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Art und Weise beantwortet werden (Stichentscheid). Es gilt dann die Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ausgesprochen hat. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist.

(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses der Gemeindevertretung oder des zuständigen Ausschusses. Er kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen Bürgerentscheid abgeändert werden.

…